日本と西洋の音楽を融合させた作曲家として知られる武満徹。没後四半世紀を経た今でもその作品は世界各国のコンサートホールで演奏され続けている。20世紀を代表する音楽家の生涯を紹介する。

1966年、ニューヨーク・フィルハーモニックは創立125周年を祝う記念音楽会の一環として、現代音楽の作曲家18人に新作を委嘱した。この時に現在まで語り継がれる傑作が生まれた。武満徹の作曲した、琵琶と尺八、オーケストラのための《ノヴェンバー・ステップス》である。

この曲を初めて聴いたとき、私は美しい心象風景と崇高な精神に触れた気がして一瞬言葉を失った。小澤征爾の指揮による初演に立ち会ったレナード・バーンスタインも同じような体験をしたようだ。「なんと強い音楽だ。人間の生命の音楽だ」と述べたという。

曲は静かな水面にポンと滴が落ちたようなハープの1音で始まり、森の中に風が吹いたかのようにオーケストラの音色が左から右へと流れてゆく。オーケストラと邦楽器(琵琶・尺八)は交互に登場し、違いを際立たせるために合奏しない。西と東の音はつなぎ目のわずかな瞬間にだけ、出会う。突然、曲は気迫のこもった尺八で終わり、深い沈黙が訪れる。邦楽器と前衛性を突出させたにもかかわらず、この曲はドイツ、オランダなど各地で成功を収め、1967年の初演以降、海外から作曲依頼が舞い込むきっかけとなった。

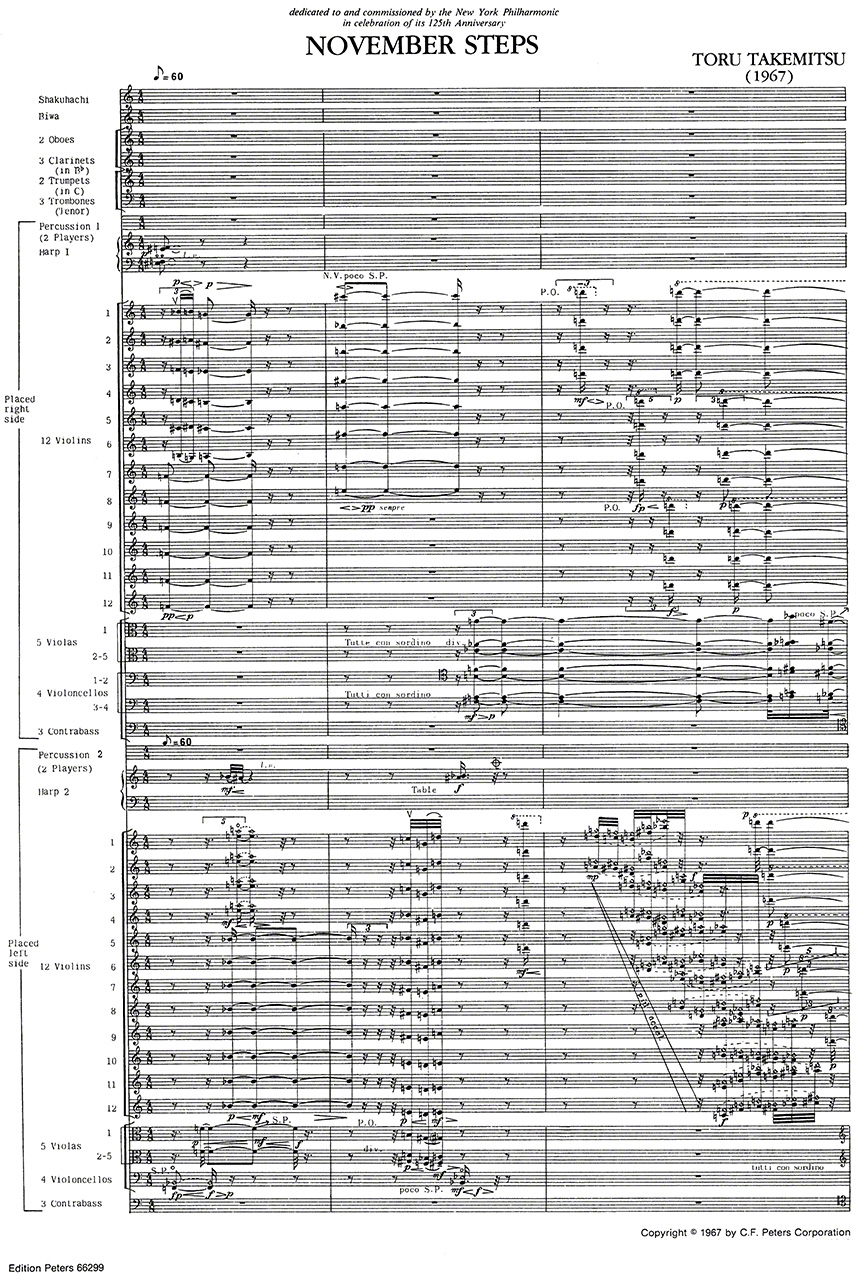

《ノヴェンバー・ステップス》の楽譜(Copyright ©1967 by C.F. Peters Corporation. Used by permission by C.F. Peters Corporation. All rights reserved)

音楽以外にも才能を開花

1930(昭和5)年、武満徹は東京に生まれた。音楽を志したのは、第2次世界大戦末期、15歳の時である。勤労動員で肉体労働を強いられていたある日、シャンソン《聞かせてよ、愛の言葉を》をたまたま耳にし、音楽で生きてゆく決心をした。爆音や軍歌とは対照的な、甘美な女性の歌声に武満は衝撃を受けたのだった。

戦後、武満はほぼ独学で作曲家となった。空襲で家を2度焼かれた武満にピアノを買う経済的な余裕はなく、紙に描いた鍵盤を持ち歩いた。そして、この音の出ない鍵盤からたくさんの音を空想した。日本では19世紀に国を挙げて西洋文化を受容して以来、西洋的な形式を継承しつつ、いかに独自の表現をするかが課題になっていた。音楽界も例外ではなく、山田耕筰(こうさく)などの先人が学んだドイツ音楽の強い影響下にあった。しかし武満は「肉体としての音感」が合わないと感じ、日本的な表現を模索する作曲家の清瀬保二と早坂文雄のもとへ通った。ところが彼らが日本的な創作を標榜(ひょうぼう)することに反感を覚え、しばしば論争となった。「芸術に西も東もない」との思いが強かったためだ。

1950年、20歳の時に武満はピアノ曲《二つのレント》で作曲家としてデビューしたが、高い評価を得られなかった。構成も響きも斬新すぎたからである。

武満はピアノを使って音を探るようにして作曲した。1950年代。

武満にとって幸運だったのは、シュールレアリスムの詩人で美術評論家の瀧口修造に出会ったことだ。瀧口の周りに集まった若者たちと共に、音楽や美術、文学といった芸術のジャンルを超えたグループ「実験工房」を結成。実験精神と同時代性を重んじて、美術と音楽のコラボレーション・コンサートを企画するなど新たな試みに挑んでいった。同時に、瀧口の勧めで随筆「パウル・クレエと音楽」を雑誌に発表し、作曲以外の活動にも積極的に関わるようになる。

親しい仲間と歓談。左から作曲家の湯浅譲二、詩人の谷川俊太郎、武満、作家の大江健三郎。1970年代。

先鋭的な活動を続ける武満だったが、1953年、23歳の時に重い結核を患ったために第一線から退かざるを得なくなった。そんな折、実験工房の仲間で音楽評論家の秋山邦晴がオーケストラのために新曲を書く話を持ってきてくれた。その時に、1955年に同じ結核で41歳の若さで亡くなった早坂に思いを寄せて完成させたのが《弦楽のためのレクイエム》である。1957年、27歳の時だ。武満に運が向き出したのはその2年後、新薬が効き快方に向かった1959年である。来日したストラヴィンスキーが偶然この曲を聴き、「この音楽は実にきびしい、全くきびしい。このような、きびしい音楽が、あんな、ひどく小柄な男から、生まれるとは…」と絶賛したのだ。世界的な作曲家のこの一言は想像以上に効力を発揮し、武満の前に世界への扉が開かれていくのである。

折しも欧米では禅をはじめとした非西洋文化に強い関心が寄せられていた。日本の音楽界は西洋志向だったが、当の西洋は東洋に目を向けていたのである。武満と同世代の作曲家でヨーロッパに留学した黛敏郎も「西洋に学ぶものなし」と断言し、帰国している。しかし武満は西も東もなく芸術家同士が対話し、同時代の思想や感情を分かち合うことを望んだ。欧米各地で東洋に目を向けた国際的な音楽祭が開催されつつあったこともあり、武満は頻繁に海外から招待される作曲家の一人となっていく。

いつしか武満は海外からの仕事依頼が絶えない作曲家となったが、その秘訣(ひけつ)を問われた時、こう答えた。「最初っから絶望していては困るんで(笑)。状況が悪ければ悪いほど、希望の量は大きくしなくっちゃ(笑)」。こうしたユーモア精神は、彼が共に仕事をした世界中の人々から慕われ愛された理由の一つでもあった。

自宅の庭で家族とくつろぐ。1963年撮影。

日本と西洋を結ぶ文化大使

1965年、武満はピアノとオーケストラのための《テクスチュアズ》で、世界的に権威のある国際音楽評議会の国際作曲賞部門で最優秀作品賞を受賞した。アジア人初の快挙だった。それに加えて、いや、それ以上に武満の名声を広めたのは、冒頭に述べた1967年発表の《ノヴェンバー・ステップス》である。

その後の武満は、西洋の楽器を用いた創作を主とし、作風を“きびしさ”から“柔らかなハーモニー”へと変えてゆく。日常生活では日本に拠点を置き、毎年頻繁に海外渡航を繰り返し、国外との対話を深めながら日本と西洋の架け橋となる活動に尽力した。そして作品を発表するだけなく、国内では自ら音楽祭を企画し海外のアーティストを招き、海外の音楽祭では日本のアーティストを紹介するなど、文化大使のような役割も果たしてゆく。

1970年の大阪万国博覧会において、芸術監督を務めたパビリオン鉄鋼館で、ギリシャ出身の作曲家クセナキスとそばを食べながらの打ち合わせをする。

「武満の音楽は難解だ」という人がいる。それはそうかもしれない。タイトルは詩的で、なんだかつかみどころがない。拍子の区切りも曖昧で、テーマが発展せずに循環している。武満のそうした調べは、日本の絵巻物や回遊式庭園からヒントを得たものである。

武満が感銘を受けた京都・西芳寺(苔寺)の庭。武満は日本庭園からインスピレーションを受けて多くの曲を作った。

武満の音楽に日本を感じるという海外の演奏家も多い。確かに素材である音の響きそのものを重んじる表現は、素材本来の味を生かす和食と通じるものがある。とはいえ、彼の音楽に具体的な「日本」を見つけることはできるだろうか?

武満は自分の曲に海外にも共通する世界観があることをタイトルによって表明している。例えばオーストラリアのアボリジニの文化を示唆する《夢みる雨》、エミリー・ディキンソンの詩やジェイムズ・ジョイスの小説の一節を援用した《鳥が道に降りてきた》や《遠い叫び声の彼方へ!》。アンドレイ・タルコフスキーの映画を想起させる《ノスタルジア》など…。逆に言うと、日本的なタイトルがない。

主な作曲のテーマとなった雨や水、風や鳥などの自然を日本的とするならばそうかもしれないが、私たち人間は皆、自然と共に生きてゆく存在ではないのか。音楽学者のピーター・バートが指摘したように、武満の音楽には抽象的、哲学的なレベルでの「日本」はあるが、旋律などの分かりやすいレベルでの「日本」は避けられているのである。

不安な時代の心に響くたおやかな調べ

武満は晩年、「西も東もない海を泳ぎたい」と記した。万物を生み、死と再生の象徴である海は、テーマの一つだった。そしてゆっくりと静かに流れるメロディー、風や光、鳥といった自然を彷彿(ほうふつ)させる美しい和音、武満の言う“調性の海”が響く音楽を書いた。曲中には鋭く不穏な響きも差し込まれるが、最後は繭に包まれたようなほのかに明るい響きの中で幕を閉じる。そこにはゆったりとした呼吸で心身のバランスを取り戻し自然と調和する感覚、人生を肯定するような温かさ、不安があっても希望を抱かせる力がある。そんな武満の音楽は、今でも世界各国の演奏会のプログラムに古典作品と同じように頻繁に取り上げられている。作曲家本人が亡くなると演奏されなくなることが多い現代音楽にあって、珍しい現象である。

2009年にイタリアで開催されたミラノ・ムジカ音楽祭「武満徹特集」のシンポジウムに参加する筆者(右)©Vico Chamla

作品に武満が愛した多種多様な音楽要素が溶け込んでいることも、聴き手の幅を広げている。バッハ、ドビュッシーやベルク、ジャズやポップス、武満と同時代に生きたメシアンやケージらと共通する表現が随所に潜んでいる。武満はビートルズを愛し、いくつかギター用に編曲したが、それはクラシック音楽と現代音楽、ポップスとの“幸福な出会い”と言ってもいい。

武満が残した数々の随筆集は海外でも出版されている。英語版(左)とフランス語版。フランス語版の表紙には、武満がデザイナーの杉浦康平と共作した図形楽譜が使われている。

武満が手がけた映画音楽も見逃せない。映画史を彩る作品を、音響そして音楽で支えた仕事は高く評価され、音楽に焦点を当てた形での上映会も数多く催されてきた。小林正樹の『怪談』『切腹』、勅使河原宏の『砂の女』『他人の顔』、篠田正浩の『乾いた花』『はなれ瞽女(ごぜ)おりん』、黒澤明の『どですかでん』『乱』、フィルップ・カウフマンの『ライジング・サン』など、約100本の映画における先鋭的かつ綿密な仕事にも高い関心が寄せられている。

1965年5月、カンヌ国際映画祭で、『怪談』が審査員特別賞を受賞。小林正樹監督(左)、主演の新珠三千代と共に、音楽を担当した武満も受賞式に参加した。

生前の武満を知らない世代にも多大な影響を与えている。作家の朝吹真理子は武満の言葉に、世界を舞台に活躍するダンサー金森穣が率いる舞踊団Noism(ノイズム)は武満の雅楽曲に、それぞれインスピレーションを受けて作品を発表している。没後四半世紀を経た今でも武満への関心はさまざまな領域に拡散し、じわじわと高まっているのである。

武満の雅楽曲《秋庭歌一具》からインスピレーションを受けて制作されたNoismの舞台『残影の庭〜Traces Garden』。2021年撮影©Kishin Shinoyama

写真提供:武満眞樹

バナー写真=武満徹の肖像。1993年6月撮影(Clive Barda / ArenaPAL /アフロ)

武満徹:“自然の声”に耳を傾け、現代音楽の可能性を切り開いた作曲家 - Nippon.com

Read More

No comments:

Post a Comment