フェリー船上から見た長崎県佐世保市宇久島。左手に見えるのが城ヶ岳

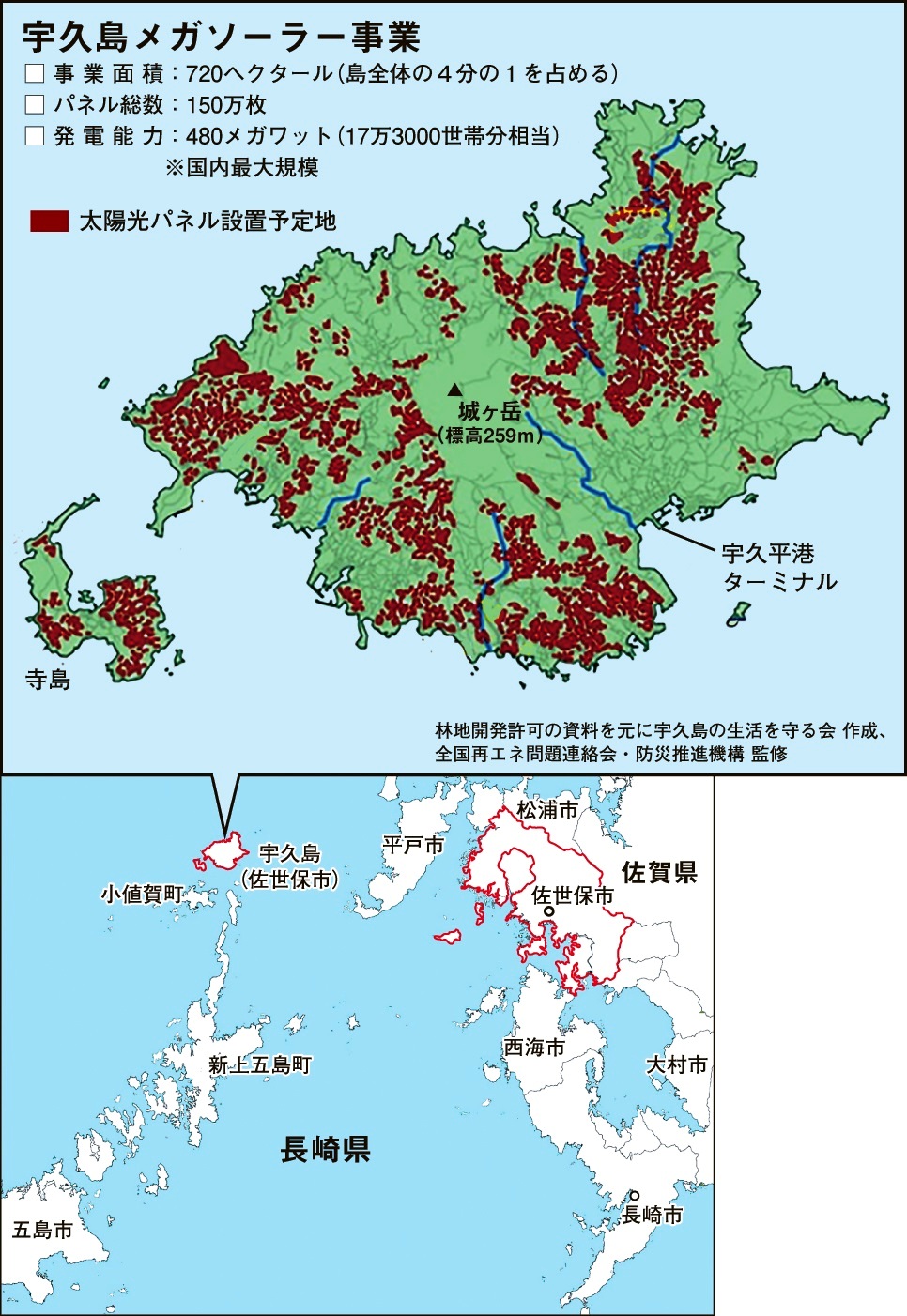

「カーボンニュートラル(脱炭素)」の名の下に、風力や太陽光などの「再生可能エネルギー」の開発が国策として推進されるなか、その波に乗って利益の最大化を図る企業の略奪的ビジネスが地域や環境を破壊していることが全国各地で問題になっている。長崎県の五島列島北端にある宇久島では、国内最大規模のメガソーラー事業が持ち込まれ、島の4分の1の土地を電力会社が抑えたうえで伐採・開発し、150万枚の太陽光パネルで覆うという前例のない計画が本格着工を迎えようとしている。「SDGs」「自然エネルギー」の謳い文句とかけ離れた乱開発が地方でどのように進められているのか――。本紙は、現地島民の協力を得て宇久島メガソーラー事業の現地調査に同行取材した。

離島使い捨ての略奪型ビジネス

長崎県佐世保港から高速船に乗って1時間半。五島列島の北部に位置する宇久島は、190万年前の噴火によって生まれた火山島で、島中央部にある城ヶ岳(標高259㍍)の稜線がなだらかに海に向かって伸び、島全体に台地状の丘陵地が広がる平坦な地形をしている。島の大きさは南北に約6㌔、東西に約8㌔の約25㌔平方㍍。荒波に洗われて岩肌が剥き出しになった海岸から陸に向かって濃緑の木々がびっしりと生い茂り、見るからに手つかずの自然が残る美しい島だ。島の大半が西海国立公園に属している。

人口は約1700人(約1000世帯)で、その大半がフェリーターミナルや漁港がある平(たいら)地区に暮らしている。コンビニや大きな商業施設などないが、家々に混じって雑貨屋、洋服屋、魚屋、居酒屋、食料品、旅館などが点在する町並みからは、島の人たちのゆったりとした素朴な営みが感じられる。

五島列島は、東シナ海から太平洋に向かって流れる黒潮と、九州南西部で分岐し日本海に流れる対馬海流(暖流)にはさまれ、多種多様な魚が回遊する好漁場であるため、島では一本釣り、延縄、アワビやサザエの素潜り漁などの沿岸漁業が伝統的に営まれている。島民は漁協に年間1000円の料金を払えば、期間限定でウニや海藻類などの磯漁をすることが許されており、日常の食卓にも海の幸がのぼらない日はない。それだけ沿岸の海域は豊かで、釣り目当てでやってくる観光客も多いという。

また、かつては対馬海峡が鯨の通り道であったため、江戸時代から鯨組が組織され、沿岸捕鯨が盛んにおこなわれた。「鯨一頭で七浦が賑わう」といわれるほど島に大きな富をもたらしたといわれ、戦後は大洋漁業が捕鯨基地を構えたほど。現在は禁止された商業捕鯨から調査捕鯨に至るまで、多くの砲手や船員をこの島から輩出しており、島のあちこちに捕鯨砲や鯨供養塔などの捕鯨にまつわる遺構が数多く残っている。

陸では、豊かな地下水と台地を利用した牛の肥育をはじめとする畜産業や稲作がおこなわれている。今は耕作放棄地が増えているものの、島の隅々まで田畑の畦にも石垣がきれいに敷き詰められており、食料生産にかける離島の人々の苦労や工夫が伝わってくる。終戦直後には内外地引揚者が帰郷したこともあり、島の人口は1万1000人をこえ、島中の畑という畑にサツマイモを植えて食糧難を凌いだともいわれていた。

宇久島は五島列島のなかでも水に恵まれた島で、島でありながら水不足になったことがないといわれる。隣の小値賀島では150㍍をこえる山がないため河川が乏しく、ダムもつくれなかったため、属島の野崎島にダムを建設し、そこから3㌔にわたる海底パイプラインを敷いて農業用水を送水している。離島の暮らしにとって安定した水の確保は死活問題だ。

島のいたるところで旧石器時代(約2万5000年前。この時代は九州と陸続きだったと考えられている)、縄文時代、弥生時代の遺跡が出土していることも、それだけ人間が暮らしやすい地域であったことを物語っているが、豊かな海、広々とした台地に加え、豊富な水もその理由の一つであったに違いない。「地下水はこの島の命」と語られていた。

城ヶ岳山頂から臨む宇久島南部。この豊かな森林を伐採してメガソーラーは敷設される。右手に寺島、中央奥に見えるのが小値賀島

ただ現在、宇久島の高齢化率(65歳以上の割合)は60%を超え、佐世保市域で最も高い。若い人たちは進学や就職で島を出て行くため農漁業の担い手が減り、漁船の数も少なくなり、耕作放棄地となった田畑も目につくのも現実だ。

もとは単独の町だったが人口減少と高齢化、財政難を抱えて、2006年の「平成の大合併」で海を隔てて60㌔離れた佐世保市と合併。役場は行政センター(支所)となり、職員は役場時代の半数以下の30人程度に削減され、島と佐世保港を結ぶ航路も減便された。典型的な吸収合併によって島の意志決定権は失われ、合併時には3500人だった人口もその後の18年間で半減した。「島はまるで植民地のようになってしまった」と語られていた。

大規模再エネ事業計画は、そのような離島の苦境につけ込むような形で持ち込まれた。

日本風力開発 島の全域に31基の巨大風車

宇久平港にある日本風力開発の事務所

宇久島に最初に上陸したのは、大規模風力発電計画だ。2008年、グリーンパワー株式会社と日本風力開発株式会社(東京)が、島の高台や海岸に2000㌔㍗の風車を50基(最大出力10万㌔㍗、6万世帯分に相当)設置し、本土に売電する事業計画を立て、住民説明会を実施。事業者は「国内でも3本の指に入る風力で採算がとれる場所」と触れ込んだが、島内では低周波による健康被害や土砂崩れの懸念などから「一時的な収入よりも自然豊かな宇久を残すべき」との世論が高まった。有権者の7割超の反対署名が集まり、地権者も土地の提供を拒んだ。今もこの頃に作られた「風力拒絶の家」のステッカーが玄関先に貼られている家は多い。

環境アセスでは国や県から事業の白紙撤回や大幅な計画変更を求める厳しい提言が出されたが、事業者は風車の数を50基から31基に減らしただけで発電規模は変わっていない。2020年末には島民への説明がないまま売電用の海底ケーブルが敷設され、隣の小値賀町議会では反対決議があがった。風車は全高150㍍という巨大なもので、ブレード(羽)は1枚60㍍で重さ100㌧。これを31基分運搬するためには大規模な道路拡張計画が必要になるため、その動向に警戒心が高まっている。

九電工主導のメガソーラー 17万世帯分発電も島への還元ゼロ

そこにさらに覆い被さってきたのが、国内最大のメガソーラー事業計画だ。2011年3月11日の東日本大震災と福島原発事故の混乱が冷めやらぬなか、翌12年に「脱原発」のかけ声とセットで再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT制度)が施行され、風力や太陽光などの再エネで発電した電気を、20年間、1㌔㍗=40円という破格の高値で買いとることが電力会社に義務づけられ、電力会社はそれを再エネ賦課金(消費者の電気代に上乗せして徴収)でまかなうことになった。

宇久島では、元町長や市議らが太陽光発電の誘致のために動き出し、2012年ごろから九州電力に働きかけ始めたといわれる。そこで出現したのがドイツのフォトボルト・ディベロップメント・パートナーズ社で、同社を主体に九電工、京セラ、オリックス、みずほ銀行が約2000億円出資して「TERASOL」なる合同会社を設立。宇久島の面積の4分の1にあたる720㌶に太陽光パネルを165万枚設置する「宇久島メガソーラーパーク」事業をうち上げた。

FIT制度の発電事業者認定を受けるには、事業計画地の土地の購入契約または賃貸契約が終わっていることを証明することが条件となる。宇久島の開発予定地の地権者は1000人(島外在住者が6割)といわれ、果たして1年弱ですべての土地契約が完結したのかは不可解だが、フォトボルト社は2013年3月27日の年度内ぎりぎりに経産省からFITの認可を受けて売電権(ID)を取得。その後、「採算が合わない」として権利をすべて転売して撤退した。売電価格はその後1㌔㍗=10円程度に下がったが、2012年度内に取得した売電権はその4倍の価値がある。つまり初めから事業に着手するつもりがなくても買い手があれば高値で売り逃げできる投資ビジネスなのだ。

それを引き継いだのが、九電工(福岡)を中心にした「宇久島みらいエネルギーホールディングス合同会社」だ。太陽光パネル生産の京セラ、リース大手の東京センチュリー、古河電気工業のほか、SPCGなるタイの企業も出資している。

計画は基本的に変わらず、島(宇久島、寺島)の4分の1の土地を借り受け、太陽光パネル150万枚(250㌶、島面積の12%)を設置し、年間480万㌔㍗(17万3000世帯分相当)を発電する。それを全量、65㌔の海底ケーブルで佐世保市相浦に送電して売電するため、驚くことに大量のパネルで覆われるこの島の住民に還元される電力はゼロだという。この開発が「略奪型」といわれるゆえんだ。

一部先行実施されている営農型パネル(計画では全体の1割。9割は野立て)の前で島の状況を説明する島民(5月29日、宇久島)

事業期間は35年間で、その後の延長もあり得るし、権利が転売される可能性もある。住民からは「各地の事例を見ても、基本的にはパネルが破損するまで発電するだろう。だが、これまでのように次から次へと事業主体が変わっていけば、責任の所在もわからなくなる。35年後には地権者がどれだけ健在なのかもわからない。地権者不在となった土地は大量の産業廃棄物(使用済み太陽光パネル)の墓場になるのではないか」と疑念の声が絶えない。現実に事業終了後の計画はなにも決まっていない。

計画が進めば、島内にはパネルのほか、変電施設やプレハブの作業員宿舎を建設する他、30~50㍍の高圧鉄塔37基、電柱2100本が設置されるなど、手つかずの緑に覆われた島は大きく変貌することになる。

贈収賄で逮捕者も カネをバラ撒き口封じ

すでにメガソーラー事業が浮上してから、のどかな島の状況は大きく変わったといわれる。九電工などの事業者は、「宇久島みらいエネルギー合同会社」「宇久島総合開発」「宇久島みらい土地管理合同会社」などの資本金10万~30万円程度の関連子会社を次々に作って責任の所在を分散させるとともに、全国から募集した期間作業員を派遣。これまでは観光客が目立つくらい外から島を訪れる人間は限られていたが、フェリーが混み合ったり、飲食店や旅館の利用者もにわかに増えた。本格着工すれば島の住民よりも多い作業員で溢れるのではないかと危惧する声もある。

「最初は反対する人たちも多かったが、島の経済を潤している、雇用も生まれるといわれると何もいえなくなる。狭い町だから、できるだけ分裂や対立はしたくない。商工団体や自治協議会の偉い人たちが推進すれば意見しづらい雰囲気があって、本音はなかなかいえない」と語られる。

住民たちによれば、土木建築業で働く若手はメガソーラー事業の労働力として雇用され、それも「月40万円など島では考えられない給与があてがわれ、少しでも責任者的な立場になれば70万円になったりもする」という。高齢者でも建設業の経験があれば、今は草刈りなどの仕事しかなくても雇われて一定の収入が保証されるため、反対しづらい状況に置かれているという。

パネル設置に必要な土地の借地料は、1坪当り年間200円といわれ、最も多い人でも地代収入は年間600万円程度(課税所得)だといわれる。それでも耕作放棄地を眠らせておくよりは固定資産税の足しになると考えて貸し出す人もいれば、自分は農業を続けたくても耕作地の周囲をパネルで覆われるため、仕方なく離農して土地を貸す人もいる。もっとも地権者1000人の6割以上が島外在住であり、地元住民の頭越しで計画が進行していくため、この計画が始まってから土地を手放して島を出て行く人もいるといわれていた。

また、集落の住民が共同で管理する郷有地(共有地)もパネル設置の対象地となっており、集落によっては1000万円の借地料が入った町会もあるという。だが、町会組織でそれほどの大金を管理した経験もスキルもないため、会計や税務処理などの業務はパネル設置事業者に委ね、「できた書類に判子を押すだけ」というケースも多い。それを元手に神社を建て直したという地域もあれば、カネの分配をめぐって住民同士でいさかいが起こり、郷有地の貸し出しをとりやめたという集落もあった。

船上から臨む宇久平港

漁業者の間では内心では反対する人たちも多いものの、漁協と事業者との間でなにかしらの協定が結ばれ、漁船の燃料(A重油)1㍑当り20円の補助を出すことや、日当5万円の警戒船で漁師が雇われるようになったという。本土へ送電するための海底ケーブルの敷設には、許認可を持つ佐世保市北部、平戸、松浦など11漁協が反対を表明しているが、地元の宇久小値賀漁協のみ「白紙」としている。

原発でも再エネでも島の有力者から買収したり、札束で頬を引っ叩くようにして容認を迫るのは常套手段だが、それが島の人情や人間関係をも破壊していくことになる。2016年には、九電工などとともにメガソーラー誘致に奔走していた島選出の大岩博文市議(自民党所属)が、メガソーラー推進を求めて佐世保市長に現金100万円を渡そうとしたとして贈収賄の疑いで逮捕される事件も起きた(懲役1年、執行猶予3年の判決が確定)。同市議は宇久島メガソーラー事業の推進協議会会長で、メガソーラー事業の関連会社社長から個人献金を受け、準備会社社員とともに実現のために動いていたわけで、逮捕された際には「メガソーラー事業が頓挫すると困る」などと話していたという。事件の背後には計画の遅れに対する事業者サイドの焦りがあったとみられている。これにより島には議員がいなくなり、市議会に声を届ける手段も奪われた。

また2018年、宇久島に派遣されていた九電工社員(宇久島メガソーラー事業化準備室部長)が同僚に殺される事件も起きるなど、この事業が浮上して以降、島では何かにとりつかれたような事件があいついだ。

このようにカネで事業者の「船」に乗り込まされると、あとはすべて事業ありきとなり、疑うことなく信者のように従うことが求められ、「何でもあり」がまかり通ることに眉をひそめる住民は多い。長崎大学がおこなったアンケート調査や、住民団体「宇久島の生活を守る会」がおこなった調査でも7割もの住民が反対という結果が出ているという。同会は2022年に計画の白紙撤回を求める2555筆の署名を佐世保市長に提出している。

ある住民は「商工団体や自治協議会の上層部が推進で固まっているからものがいいにくいが、自分も含めて本音では反対の人は多い。住民投票でもあれば反対が上回るはずだ。島外の親戚や同級生からも“なぜ島からもっと反対の声が出てこないのか”と電話がかかってきて悔しい思いをしている。地権者やお金をもらえる人はわずかであって、その他の住民には何の恩恵もない。あぶく銭でにわか成金になる人と、その他の島民との格差も広がる。まるで島が九電工に買収されたようなもので、説明会をやった後はもうやりたい放題だ。すべてが開発ありきの話し合いばかりで、反対の意見を出す機会もない。宇久島は自然だけが取り柄なのに、将来のために残すべき山林や自然を潰してやるのが再生エネルギーなのか」と憤りを語っていた。

アセスもなく開発許可 業者の下請機関と化す行政

ソーラーパネル設置のためにおこなわれている森林伐採の現場(宇久島)

さらに問題になっているのが林地開発許可を出す長崎県や佐世保市の対応だ。住民の合意形成がされていないだけでなく、島面積の4分の1に及ぶ720㌶を開発し、パネル面積も250㌶にのぼるにもかかわらず「パネルは浮いているから土地改変をしない」という理由で県環境影響評価条例(30㌶以上の土地開発には義務づけられる)に基づく環境アセスは免除。これほどの大規模事業をノーチェックで後押しするという異次元の対応をみせている。背後に政治家の関与もうかがわせるものがある。

また、事業者が提出した林地開発の申請書類では、森林を伐採してパネルを敷設することによる雨水の流量計算がデタラメであったことが判明しているが、林地開発許可を出した長崎県は佐世保市に責任を投げている。雨水や河川の流量の計算をごまかせば、洪水や土砂崩れの被害を生むことが明らかであるにもかかわらず、まるで「過疎の離島のことなど知ったことではない」といわんばかりの態度に終始しているのだ。5㌶以上の林地開発では開かれるはずの専門家による県森林審議会も一度も開かれていない。

「メガソーラー事業が始まれば、長崎県や佐世保市には固定資産税などで数十億円の税収があるという。そのために行政が公の責任を投げ捨てて、中立のふりをしながら事業者の下働きをしている。行政にも事業者にも専門家の現地調査への同行を呼びかけても誰も来ないし、パネルの敷設図面すら公開しない。大事なことは隠して“作ってしまえばこっちのもの”という思惑がにじみ出ている。宇久島の住民は生け贄なのか」と住民の怒りは強い。

宇久島メガソーラー事業について事業者は2025年度の完成を目指すとし、今月中にも本格着工をアナウンスしているが、住民同意も含めてこえるべきハードルは高い。

豊かな自然と人々の暮らしを支えてきた島を黒々とした太陽光パネルで覆うことによって失われるものは計り知れない。たとえ一時的に活況を呈したとしても島の豊かな資源と暮らし、生業にとって取り返しのつかない禍根を残すことは容易に想像できる。

「再生可能エネルギー」と称してこれほどの自然環境を破壊した結果として島から人が消えることになれば、「後は野となれ山となれ」で、なし崩し的に島は荒らされてくことになる。地下水が豊富で送電ケーブルがあり、しかも住民がいないとなれば、そのうち原発誘致計画が沸いて出てもおかしくない。また、すでに島(大浜海水浴場)では陸自水陸機動団(佐世保相浦)の離島奪還訓練もされており、いずれミサイル基地として白羽の矢が立つことも想定外とはいえない。山口県の上関町では40年にわたる原発計画に続き、核ごみ中間貯蔵施設の計画が持ち込まれており、同じ長崎県の対馬市でも「地域活性化」と称して核ごみ最終処分場誘致計画が浮上したことは記憶に新しい。離島の環境を破壊して「使い捨て」のように扱うことは、やがて宇久島だけでなく、五島列島の他の島々、長崎県北部も含めた地域全体にとって大きな問題を呼び寄せることになることが危惧される。

海水浴場がある大浜海岸(宇久島)

壇ノ浦の戦いに敗れた平家盛が上陸したともいわれる火焚崎(宇久島)

島の各所に太陽光パネルの資材が野積みされている(宇久島・大田江)

(6月3日付)

関連する記事

地方喰い荒らす似非「自然エネルギー」 島の4分の1伐採し太陽光パネル150万枚 国内最大のメガソーラー計画に揺れる宇久島 - 長周新聞

Read More

No comments:

Post a Comment